Gordon reinventa il suono, lo plasma e lo trasfigura . Ecco perché il suo stile non può essere ridotto a formule o etichette. Il sassofonista emette una voce che si muove nel tessuto della tradizione, ma che ne modifica le fibre, ne ridefinisce le geometrie, ne amplifica le risonanze.

// di Francesco Cataldo Verrina //

La traiettoria biografica di Dexter Gordon si dispiega come una lunga frase musicale, con incisi, modulazioni e ritorni tematici. Nato nel 1923 a Los Angeles, figlio di uno dei primi medici afroamericani della città – lo stesso che aveva avuto tra i suoi pazienti Duke Ellington e Lionel Hampton – Gordon cresce in un ambiente dove la musica non è ornamento, bensì tessuto quotidiano. Già adolescente, si distingue per una padronanza tecnica fuori dal comune e per una sensibilità interpretativa che lo porta, a soli diciassette anni, ad entrare nell’orchestra di Lionel Hampton. In quel contesto, riceve il soprannome «Society Red», allusione ironica al suo stile elegante e alla sua capigliatura stirata, in sintonia con i codici estetici della gioventù nera urbana degli anni Quaranta.

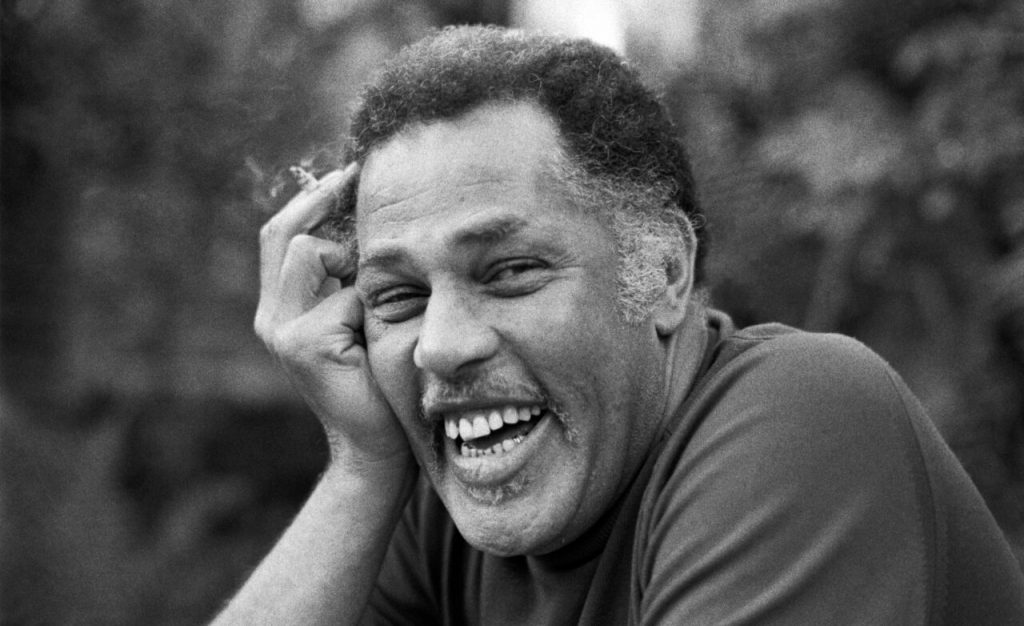

Il primo snodo cruciale si colloca nel passaggio dagli ensemble swing alle formazioni bebop. Gordon non si limita a seguire la corrente, bensì contribuisce a delinearne il profilo acustico, trasportando il linguaggio nervoso e fratturato del bebop sul sassofono tenore, strumento fino ad allora associato ad una cantabilità più morbida e rilassata. Le collaborazioni con Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell e Fats Navarro non sono semplici incontri professionali, ma momenti di tensione creativa, in cui Gordon affina una voce personale, capace di fondere articolazione ritmica e lirismo. Negli anni Cinquanta, la sua carriera subisce un rallentamento drammatico: le dipendenze da eroina ed alcool lo conducono a ripetute detenzioni, al punto che la sua presenza sulla scena musicale si fa intermittente. Tuttavia, perfino in quei momenti di oblio, Dexter continua a registrare pagine musicali di straordinaria intensità, in cui la sofferenza non si traduce in lamento, ma in profondità espressiva. Il 1962 segna una svolta. Il sassofonista lascia gli Stati Uniti e si stabilisce in Europa, prima a Parigi, poi a Copenaghen. In questo nuovo contesto, trova un ambiente più ricettivo, meno ostile, dove può ricostruire la propria identità artistica. I concerti, le registrazioni, le collaborazioni con musicisti europei ed americani di passaggio delineano una nuova fase, più matura, più riflessiva, in cui il suo fraseggio diventa più ampio, più narrativo e più consapevole. Alla fine degli anni Settanta, grazie all’intervento della giovane organizzatrice Maxine, Gordon torna negli Stati Uniti per una tournée che segnerà il suo rientro trionfale sulla scena americana. Il loro incontro si trasformerà in un sodalizio affettivo e professionale. Maxine diventa la sua compagna, la sua manager, ed infine la curatrice della sua autobiografia. Il ritorno culmina nel 1986 con la partecipazione al film «Round Midnight – A mezzanotte circa» di Bertrand Tavernier, in cui Gordon interpreta un musicista ispirato a Bud Powell. La sua performance, intensa e misurata, gli vale una candidatura all’Oscar come miglior attore protagonista, un riconoscimento che nessun altro jazzista aveva mai ricevuto prima. Dexter Gordon muore nel 1990, ma la sua voce continua a risuonare nei dischi, nei film, nei racconti, e soprattutto in «Sophisticated Giant», titolo emblematico che non rappresenta soltanto il nome di un album, ma la definizione più precisa della sua figura. Gordon non è stato soltanto un sassofonista virtuoso, bensì un narratore eclettico, un interprete della condizione afro-americana, un ponte tra generazioni, un artista che ha saputo trasformare la propria vita in una lunga, articolata ed indimenticabile pagina musicale.

La sua figura, alta e magnetica, non si limita ad occupare lo spazio scenico, bensì lo modella, lo plasma, lo trasforma in un luogo di risonanza. Come accennato, il soprannome «Society Red», affibbiatogli negli anni Quaranta, non rappresenta soltanto un vezzo goliardico, ma un segnale identitario, ironico e stratificato, che rimanda ad un’epoca di codici estetici e tensioni razziali, nel riflesso della gioventù di colore che cercava visibilità e stile nel gesto esuberante dello zoot suit. Gordon incarna una parabola jazzistica ed umana che si muove tra l’ascesa e la caduta, tra la luce del palcoscenico e l’ombra della reclusione. La sua voce strumentale – il sassofono tenore – non si limita a trasmettere un colore sonoro, ma articola una sintassi espressiva che ha ridefinito il bebop, trasportandolo su un registro più ampio, più indagativo e più lirico. In seno a tale trasformazione, egli non si pone come semplice interprete, bensì come demiurgo di una nuova fisionomia del suono, versata nel fondere la verticalità armonica con una cantabilità quasi umana. La sua vicenda personale – segnata da lunghi anni di dipendenze, isolamento e detenzione – non si risolve in una retorica della redenzione, ma in una rinascita artistica che, come già detto, trova il suo culmine nel ritorno trionfale a New York nel 1976 e nella candidatura all’Oscar per «Round Midnight – A mezzanotte circa», film che lo consacra anche come attore, unico nel suo genere. In quel ruolo, Gordon non recita, ma respira. Qualunque frase, ogni pausa e qualsiasi inflessione ritmica diventa estensione della sua interiorità ed autorità musicale. Maxine Gordon, figura di rara sensibilità e competenza, non si limita a ricostruire la cronologia di un gigante, bensì ne restituisce la struttura tematica, la trama espressiva, la tensione interna. Il loro sodalizio, nato da una tournée europea e proseguito fino alla morte del sassofonista, avvenuta nel 1990, rappresenta un esempio di collaborazione artistica ed affettiva che ha saputo trasformare la biografia in partitura. Dexter Gordon non non si staglia semplicemente quale un protagonista del jazz, ma rappresenta un capitolo vivente della storia del vernacolo afro-americano, un’idea musicale incarnata, una voce che continua a modulare il tempo, a scolpire lo spazio e ad interrogare il silenzio.

Lester Young gli trasmette la fluidità del fraseggio, la leggerezza ritmica, quell’andamento quasi parlato che rende ogni assolo una narrazione. Coleman Hawkins, al contrario, gli offre la profondità armonica, la potenza del suono e la verticalità strutturale. Gordon non si schiera, ma compone una sintesi. Il suo sassofono tenore non oscilla tra i due modelli, ma li fonde in una fisionomia sonora personale, sobria ed incisiva, capace di muoversi con eleganza tra le ballads e le strutture più serrate del bebop. Charlie Parker rappresenta un’altra fonte decisiva, non tanto per l’imitazione stilistica – Gordon non suona il sax alto – quanto per l’adozione di un linguaggio armonico più audace, più mobile e più spezzato. Parker gli insegna a pensare in termini di direzionalità esecutiva, di tensione interna e di articolazione ritmica come gesto espressivo. Tuttavia, Gordon non si lascia travolgere dalla frenesia del bebop, piuttosto mantiene una cantabilità lirica, una chiarezza formale che lo distingue dai suoi contemporanei più radicali. Rispetto ai suoi ispiratori, il tenorista si differenzia per una qualità che potremmo definire teatrale, dove ogni suo assolo è costruito come una scena, con un’introduzione, uno sviluppo ed una chiusa, segnando un finale talvolta a sorpresa. Egli non si limita ad improvvisare, bensì sa raccontare. Sotto tale aspetto, il suo elaborato sonoro possiede una dimensione narrativa che lo avvicina più al cinema che alla pura astrazione jazzistica. Non a caso, la sua interpretazione in «Round Midnight» non appare come un’eccezione, ma come una naturale estensione della sua arte. Infine, va sottolineato che Gordon non si è limitato a ricevere influenze, ma ha saputo restituirle. John Coltrane e Sonny Rollins, pur considerati innovatori, hanno riconosciuto il debito nei confronti di Gordon, soprattutto per la sua capacità di articolare il fraseggio e di gestire le dinamiche del gruppo con una consapevolezza orchestrale. A conti fatti, Gordon non è stto soltanto un interprete, ma un catalizzatore, un rigeneratore che ha saputo far convergere le voci del passato in un’inedita sintesi, atta ad ispirare il futuro.

Lo stile armonico e compositivo di Dexter Gordon non si presta ad una catalogazione, ma richiede una lettura stratificata, capace di cogliere la tensione interna tra forma ed espressione, tra struttura e gesto. Gordon non ha mai cercato la complessità fine a sé stessa. La sua scrittura musicale si fonda su un principio di chiarezza tematica, dove il motivo non è un pretesto, ma un nucleo generativo. Le sue composizioni – spesso costruite su strutture AABA o blues modali – non si limitano a reiterare modelli, bensì li rielaborano con una sensibilità armonica che riflette la sua intensa conoscenza del repertorio afro-americano e della tradizione orchestrale. Il suo modo di trattare le progressioni II-V-I, ad esempio, non risulta mai meccanico, tanto che ogni risoluzione viene preceduta da una deviazione, da una sospensione, da un gesto che ne amplifica la tensione. Il flusso accordale diventa così un campo di possibilità e non un vincolo restrittivo. Nel fraseggio, il sassofonista mostra una padronanza ritmica che non si affida alla velocità, bensì alla direzionalità. Ogni assolo emerge da un impianto e da uno sviluppo tematico che si solidifica per accumulo argomentale, per variazione interna e per rilancio motivico. Nel suo costrutto non esiste mai dispersione, né compiacimento virtuosistico, al punto che la tecnica viene asservita alla forma, mentre quest’ultima passa al servizio dell’espressione. L’uso dei cromatismi, ad esempio, non ha finalità decorative, ma funzionali alla modulazione del colore sonoro, alla creazione di velature acustiche che rendono ogni frase riconoscibile, personale e necessaria. La relazione con il gruppo si basa sempre sul piano dialettico. Gordon non impone, o non pretende a prescindere, ma ascolta. Nei suoi quartetti e quintetti, il contrabbasso non costituisce un semplice sostegno, ma voce autonoma; la batteria non marca il tempo, ma lo scolpisce; il pianoforte non riempie, ma inventa e condivide il proscenio con il leader-band. In questo habitat, il sassofono tenore diventa il centro gravitazionale di un sistema in equilibrio instabile, dove ogni elemento contribuisce all’elaborazione di un composto melodico-armonico coerente e mobile. La sua scrittura riflette una concezione armonica che potremmo definire discorsiva, dove ogni modulazione assume la forma di un passaggio, qualunque cadenza una svolta ed qualsiasi pausa un’interpunzione. Non si tratta di jazz funzionale all’esibizione, ma di una musica che si abita, si respira e si pensa. Gordon reinventa il suono, lo plasma e lo trasfigura . Ecco perché il suo stile non può essere ridotto a formule o etichette. Il sassofonista emette una voce che si muove nel tessuto della tradizione, ma che ne modifica le fibre, ne ridefinisce le geometrie, ne amplifica le risonanze.

Durante il lungo soggiorno europeo, Dexter Gordon non si è limitato ad esibirsi, ma ha costruito un vero e proprio laboratorio sonoro, un luogo di scambio e di elaborazione stilistica. Stabilitosi tra Parigi e Copenaghen dal 1962, ha instaurato relazioni musicali profonde con numerosi sassofonisti europei, contribuendo a formare una generazione di strumentisti che, pur partendo da coordinate locali, hanno assimilato la sua concezione del fraseggio, la sua architettura armonica e la sua postura espressiva. Tra i più vicini al suo stile, va citato Barney Wilen, sassofonista francese che, pur provenendo da una matrice più lirica e intimista, ha saputo assorbire la cantabilità e la direzionalità del fraseggio gordoniano, soprattutto nelle ballads e nei contesti modali. Wilen non imita Gordon, ma ne condivide la tensione narrativa, la capacità di assemblare un discorso che si evolve per rilanci tematici e variazioni interne. In ambito scandinavo, Bent Jædig e Jesper Thilo rappresentano due figure che hanno dialogato con Gordon in modo diretto. Jædig, più incline alla sperimentazione ritmica, ha trovato nel tenore di Gordon un modello di equilibrio tra articolazione e spontaneità. Thilo, invece, ha interiorizzato la classicità del suo suono, la sua aura fonica, mantenendo una linea stilistica che riflette la scuola americana senza scadere nella derivazione. Dexter ha collaborato anche con musicisti espatriati come Kenny Drew e Horace Parlan, pianisti statunitensi stabilitisi in Europa, con i quali ha definito un tessuto accordale condiviso, che ha influenzato indirettamente anche i sassofonisti locali. In tale contesto, il sassofono non è mai voce isolata, ma parte di un sistema espressivo in cui ogni strumento contribuisce alla definizione di un profilo acustico collettivo. La sua influenza non si limita ai sassofonisti tenori. Perdino taluni contraltisti europei – come Klaus Doldinger in Germania – hanno mostrato affinità con la concezione del tempo e della forma gordoniana, pur muovendosi in ambiti più contaminati. Gordon non ha imposto un modello, ma ha offerto una grammatica, una sintassi sonora che ha permesso a molti di trovare una propria voce, nel solco di una tradizione che lui stesso ha contribuito a rinnovare.

La sua presenza in Europa ha avuto dunque un effetto catalizzatore. Non ha semplicemente esportato il jazz americano, ma ha contribuito a farlo evolvere su un terreno inedito, talvolta impervio, dove le differenze culturali si sono trasformate in risorse espressive. In questo scambio, il suo stile – lirico, strutturato e narrativo – ha individuato inediti riflessi, nuove declinazioni ed infinite possibilità di crescita In ambito italiano, Pasquale Innarella rappresenta una figura che, pur muovendosi in territori espressivi differenti, può essere accostata a Dexter Gordon per una serie di affinità strutturali e poetiche. Non si tratta di una somiglianza stilistica immediata, bensì di una convergenza profonda, che riguarda la postura musicale, la concezione del suono e il modo di intendere il jazz come linguaggio vivo, permeabile, capace di riflettere tensioni sociali e visioni personali. Innarella, come Gordon, predilige il sassofono tenore, ma lo impiega in modo più radicale, spesso orientato verso l’improvvisazione libera e la destrutturazione formale. Tuttavia, entrambi condividono una visione narrativa del fraseggio, dove ogni assolo non è una dimostrazione tecnica, ma un racconto, una progressione emotiva che si srotola per accumulo tematico e rilancio ritmico. Gordon costruisce con eleganza, Innarella con urgenza, ma in entrambi si avverte una tensione interna, una necessità espressiva che trascende la mera esecuzione. Nel progetto «Go_Dex», Innarella non si limita a omaggiare Gordon, bensì lo rilegge, lo reinventa, lo trasporta in un contesto sonoro più pervasivo e free-form. La rivisitazione non risulta mai imitativa, bensì interpretativa. Innarella non ripercorre le strutture armoniche del bebop, ma le destabilizza, le espande, le contamina con elementi bandistici, etnici ed elettronici. In tal senso, la sua musica si colloca in una linea divergente rispetto a quella di Gordon, ma ne conserva lo spirito e la capacità di trasformare il materiale tematico in gesto personale ed in voce autonoma. La differenza più marcata risiede nella dimensione politica e sociale. Gordon ha vissuto il jazz come forma di resistenza individuale, come affermazione identitaria in un contesto segnato dalla segregazione e dalla marginalità. Innarella, invece, agisce in modo più esplicito: dirige bande musicali nelle periferie romane, lavora con giovani delle borgate, costruisce progetti che intrecciano musica e militanza. Il suo jazz non si limita ad evocare, ma interviene, partecipa e trasforma. Dal punto di vista timbrico, Gordon predilige una fisionomia sonora rotonda, lirica, scolpita; Innarella lavora su una trama acustica più frastagliata, più instabile, dove il colore del suono si modifica continuamente, in funzione della dinamica e dell’interazione. Tuttavia, entrambi mostrano una padronanza tecnica che non si pavoneggia, ma si mette al servizio della forma. In sintesi, Pasquale Innarella non è un epigono di Dexter Gordon, ma un interlocutore. La sua musica non replica, ma dialoga. In questo dialogo, si avverte una consonanza profonda, ossia quella tra due artisti che hanno scelto di abitare il jazz non come repertorio, ma come linguaggio, come spazio critico, come forma di vita.

In Europa, Dexter Gordon ha generato una risonanza che, pur non traducendosi in imitazioni dirette, ha influenzato marcatamente la postura espressiva di diversi sassofonisti italiani, soprattutto quelli che hanno scelto il tenore come strumento principale. La sua concezione del fraseggio ha trovato eco in molte voci che, dal dopoguerra a oggi, hanno cercato una sintesi fra tradizione afro-americana e sensibilità mediterranea. Tra i primi nomi da considerare, Gianni Basso rappresenta una figura centrale. La sua formazione swing e bop, maturata tra gli anni Cinquanta e Sessanta, lo colloca in una linea stilistica affine a quella di Gordon, soprattutto per la chiarezza tematica e la padronanza del tempo. Tuttavia, Basso tende ad una maggiore eleganza formale, meno incline alla tensione narrativa e più orientata verso una cantabilità levigata. La sua voce, pur saldamente radicata nella tradizione statunitense, conserva una sobrietà che lo distingue dal fraseggio più teatrale di Gordon. Negli anni Settanta ed Ottanta, Massimo Urbani, pur essendo altoista, mostra una tensione espressiva che richiama l’escavazione emotiva di Gordon. Urbani non tende alla compostezza, ma all’urgenza: il suo suono è più frastagliato, più instabile, ma condivide con Gordon la capacità di trasformare ogni assolo in un racconto, ogni frase in un gesto. La differenza risiede nella struttura. Laddove Gordon costruisce, Urbani esplode. Più recentemente, Roberto Ottaviano, pur prediligendo l’alto e il soprano, ha elaborato una poetica che dialoga con la visione gordoniana, soprattutto nella gestione del tempo e nella costruzione armonica. Ottaviano non si limita a improvvisare, ma compone in tempo reale, con una consapevolezza formale che richiama la quadratura ritmica e l’ancoraggio tonale tipici di Gordon, pur trasposti in un contesto più sperimentale. Nel versante più radicale, Stefano Maltese e Gianni Gebbia operano in territori di improvvisazione libera, ma non rinunciano a una tensione narrativa che, pur destrutturata, conserva l’eco di una voce centrale. In loro, il riferimento a Gordon non è stilistico, ma metodologico, ossia la musica come costruzione, come racconto, come forma di vita. Infine, Milo Lombardi, tra i più giovani, dichiara esplicitamente l’influenza di Gordon, accanto a Stan Getz e Joshua Redman. Il suo timbro, caldo e armonioso, riflette una volontà di sintesi tra meditazione ed articolazione, tra introspezione e struttura. Lombardi non cerca la replica, ma la consonanza; una voce che si muove nel riflesso di Gordon, ma che ne rielabora la grammatica in chiave contemporanea. In sintesi, la relazione tra Gordon e i sassofonisti italiani non si gioca sul piano dell’imitazione, bensì su quello della perfetta consonanza.

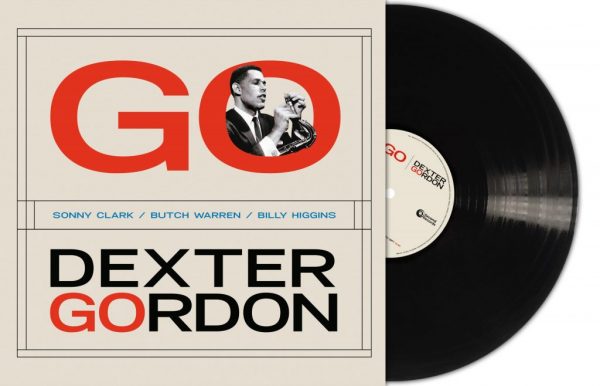

La discografia di Dexter Gordon non si presta ad una selezione rigida. Ogni album rappresenta una pagina musicale che riflette una fase, un luogo, un atteggiamento esecutivo. Tuttavia, alcune opere sobbalzano – per profondità, coerenza e tensione interna – come nodi centrali di un percorso che attraversa il bebop, il cool, la rinascita europea ed il ritorno americano. Cinque album, in particolare, delineano un arco narrativo che può essere letto come un romanzo di formazione, una partitura esistenziale, un diario armonico. «Go!» (1962), registrato al Van Gelder Studio con Sonny Clark, Butch Warren e Billy Higgins, non stabilisce le coordinate di una semplice sessione, ma si sostanzia alla stregua una dichiarazione poetica. Il componimento d’apertura, «Cheese Cake», non si limita ad introdurre il disco, ma ne stabilisce il tono, sulla scorta di un fraseggio ampio ed avvolgente, che si dribbla con eleganza tra swing e lirismo. Il portato accordale, pur classico, viene modulato con una leggerezza che richiama la prosa di Fitzgerald, ossia quella capacità di dire molto con poco, di far vibrare il silenzio tra le parole. Gordon non cerca la sorpresa, ma ogni assolo è una scena e qualsiasi pausa una cesura. Il disco intero si muove come un racconto breve, con climax e dissolvenze, con tensioni e risoluzioni che non si atteggiano, ma si insinuano. In «Our Man in Paris» (1963), Gordon dialoga con Bud Powell, Kenny Clarke e Pierre Michelot, in un incontro che non è solo musicale, ma culturale. L’album, registrato a Parigi, riflette una condizione di esilio volontario, una distanza che diventa spazio creativo. Il repertorio risulta composto da standard, ma la rilettura è radicale. «A Night in Tunisia» non viene eseguita, ma reinventata. Il sassofono di Gordon agisce come un personaggio di Camus, consapevole della propria solitudine, ma deciso a trasformarla in gesto. L’armonia non è mai statica, tanto che ogni accordo raggiunge una soglia e ogni modulazione diventa una svolta. Il suono, rotondo ed opulento, richiama la pittura di Rothko – campi di colore che non descrivono, ma esortano. L’album intero rappresenta una meditazione sul tempo, sulla memoria e sull’identità. «One Flight Up» (1964), registrato anch’esso in Francia, con Donald Byrd, Kenny Drew, Niels-Henning Ørsted Pedersen e Art Taylor, assume i contorni di una svolta. «Tanya», lungo e articolato, designa una vera composizione in forma aperta, dove il tema iniziale si dissolve in una serie di variazioni che ricordano la scrittura di Faulkner, con frasi che si rincorrono, si sovrappongono e si interrompono. Gordon non domina il gruppo, ma lo guida con discrezione, lasciando spazio, creando vuoti e suggerendo direzioni. L’armonia si espande, si frantuma e si ricompone. Il sassofono non è voce solista, ma parte di un tessuto polifonico che affiora come un quadro di Klee, tra geometrie mobili, colori che dialogano e linee che si cercano. «Dexter Calling…» (1962) è l’album meno celebrato, ma fondamentale per comprendere la versatilità di Gordon. Il sassofonista si confronta con componimenti originali e standard, mostrando una forza di adattamento, scevra da ogni mimetismo, ma che diventa reinvenzione. «Soul Sister» e «Ernie’s Tune» sono esempi di come Dexter sapesse costruire melodie, apparentemente semplici, ma foriere di una complessità armonica sottile, quasi invisibile. Il suo fraseggio si avvicina alla scrittura di Raymond Carver, mostrandosi asciutto, diretto, ma capace di aprire abissi. La sezione ritmica non accompagna, piuttosto cesella, modella ed imbecca. L’intero disco assume i toni di una riflessione sulla forma breve, sulla ricchezza del gesto, sulla possibilità di cucinare molto con pochi ingredienti. «Homecoming: Live at the Village Vanguard» (1976) rappresenta il ritorno negli Stati Uniti dopo quattordici anni di esilio europeo, traducendosi in un album che apre le porte a duna seconda giovinezza. Registrato dal vivo, con Woody Shaw, Ronnie Mathews, Stafford James e Louis Hayes, l’album costituisce una dichiarazione d’identità. Gordon non cerca l’applauso, ma indaga il suono. Il sassofono si dimena con una gravità nuova, più meditativa e più consapevole. L’armonia appare meno frenetica, più masticata e riflessiva. «Backstairs» sembra una pagina di Baldwin, fatta di tensione, dignità e profondità. Lo stesso pubblico registrato nel disco non appare quale inerte spettatore, ma come una partitura aggiunta all’insieme. Il flusso sonoro è un’offerta spontanea ed, al contempo, un gesto di riconciliazione. Cinque album, cinque capitoli ed una voce che non si limita a suonare, ma che pensa e costruisce, stabilendo i punti di ancoraggio di un’epoca. Un sound che tratteggia decenni di evoluzione jazzistica e, che come ogni grande opera, continua a parlare, perfino quando il pick-up ha smesso di scavare nei microsolchi.