// di Irma Sanders //

Ci sono molte publicazioni su taluni argomenti, ma si sostanziamo spesso come un’esaltazione del fenomeno a livello nostalgico o puramente estetico e discjockeystico. Il libro di Francesco Cataldo Verrina è una vera indagne storico-analitica, oltre che discografica e musicale della Disco Music, attraverso legami e collegamenti con la realtà sociale e politica del momento, nonché le innumerevoli fenomenologie connesse.

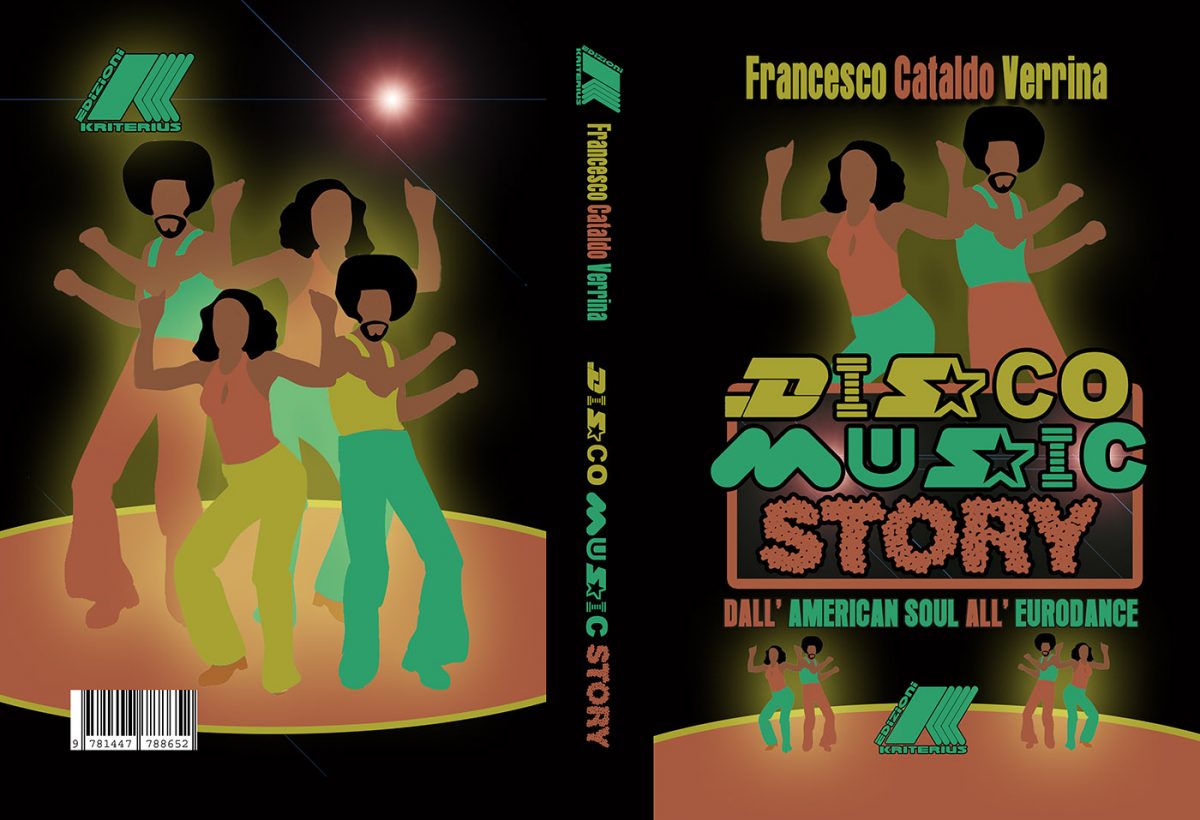

All’inizio degli anni Settanta, all’interno del variegato universo della musica africano-americana, particolarmente nel mondo dell’R&B, si assiste ad un mutamento epocale: prendono piede gli arrangiamenti orchestrali e le atmosfere si fanno più suadenti e leggere, pur conservando in taluni casi le istanze di protesta sociale della gente di colore. Tutto ciò rifletteva, probabilmente, un benessere sconosciuto nei decenni precedenti ed una libertà di espressione, prima impossibile. Mentre il rhythm and blues veniva in parte soppiantato dal funk, a Los Angeles nasceva la 20th Century Records con Barry White testa di serie del nuovo catalogo, da Miami partivano le produzioni della TK Records: esplodevano in pista e nelle classifiche Timmy Thomas, George McCrae e K.C. & The Sunshine Band, a Filadelfia gruppi come gli O’Jays, i MFSB (Mother Father Sister and Brother) e solisti come Teddy Pendergrass e Billy Paul legittimavano la nascita di un vero movimento. Già all’opera fin dalla metà degli anni ’60, Gamble e Huff avevano iniziato a sperimentare le soluzioni sonore che, dieci anni dopo, sarebbero state alla base del cosiddetto Philly Sound. Soprattutto il loro lavoro in studio con Jerry Butler (co-fondatore assieme a Curtis Mayfield degli Impressions) portò alla definizione di alcuni precisi moduli espressivi. In particolare un uso dell’orchestra sposata perfettamente alla ritmica, arrangiamenti sofisticati con tendenza al sinfonico, una dinamica morbida e felpata ed una melodia accattivante caratterizzavano quei primi prodotti che diventeranno paradigmatici per una pletora di emuli e succedanei.

La disco music ha lasciato un solco profondo nella storia della musica contemporanea, sia per «qualità» che per «quantità» (otre settantamila titoli nell’arco di un decennio). In verità, all’inizio degli anni ’70 accadde qualcosa che ha modificato in maniera irreversibile il modo di intendere e fruire i prodotti musicali destinati alle piste da ballo. Il nuovo stile, infatti, non era solo un ballo o uno specifico genere di musica, ma diventò ben presto un variegato microcosmo legato ad un preciso modo d’interpretare la vita ed il consumo di tempo libero, di vestirsi, di atteggiarsi; soprattutto, per la prima volta questa «nuova liturgia del movimento» si consumava con collettiva ritualità in dei veri e propri templi della danza e del divertimento denominati «discoteche», ma ancor prima in improvvisati locali da ballo ante-litteram, ricavati da appartamenti o scantinati e frequentati in massima parte da neri, ispanici, omosessuali ed italo-americani.

Mentre la «disco americana», con estrema voracità, si nutriva dei suoni del Ghetto, ingrassandosi a dismisura e dalla Germania partivano i primi assalti alle charts mondiali da parte degli artefici della roboante «dance teutonica», nella Vecchia Albione si guardava ai cugini d’Oltreoceano con spirito di emulazione: vuoi per affinità linguistiche, sia per una cospicua presenza sul suolo britannico di Afro-Anglo-Caraibici. Quando negli anni ’70, i DJs si trovavano tra le mani un disco interpretato da gente di colore, difficilmente riuscivano a comprendere la differenza fra Afro-Americani ed Afro-Britannici. La disco mostrava una naturale inclinazione ad unire persone di differente colore, razza, ideologia, religione, preferenze sessuali e situazione economica in un dialogo ecumenico fatto di musica e ballo in grado di eludere le tante limitazioni imposte dai pregiudizi della vita quotidiana. Una rivoluzione pacifica all’insegna dell’insostenibile leggerezza dell’essere. Sul versante pop-rock, gli anni ’60 avevano concluso il loro ciclo con una serie di avvenimenti negativi a catena: lo scioglimento dei Beatles, la morte di Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison, ma soprattutto la consapevolezza che il tempo della grande illusione, ossia cambiare il mondo con le canzoni, fosse finito.

A partire dai primi anni ’70, i riflettori cominciarono ad accendersi su altri soggetti: le minoranze (soprattutto nere) in fase di emancipazione e i giovani della working class. Quando i gay (ma anche i neri, gli Ispanici, gli italo-americani, le donne) individuarono la via per uscire dal ghetto, si ritrovarono quasi per incanto in un mondo di edonismo, musica, lustrini e luci pulsanti, catapultati dal buio della povertà e della precarietà della vita in strada su un palco illuminato da mille luci, un gigantesco parco giochi dove tutto sembrava possibile: in primis, il riscatto sociale. La disco, a parte l’importanza musicale, nacque e si sviluppò per sostenere un nuovo settore economico: nell’America afflitta della crisi petrolifera e lacerata dal Vietnam servivano investimenti ed un clima di ottimismo (non si sono venduti mai più tanti dischi, quanto nel periodo dominato dalla disco music). In questo quadro s’inserirono i tanti mutamenti sociali legati all’evoluzione della cultura musicale dei neri, alla modernizzazione del soul, al nuovo ruolo delle minoranze, alla liberazione sessuale, ai mutamenti nell’uso del tempo libero e alle moderne esigenze del ceto medio. Sino alla fine degli anni 60, il fenomeno «clubbing» era stato un’altra faccenda, essendo riservato solo al jet-set e alle presunte celebrità. In America come in Europa, le serate nei locali notturni si esprimevano attraverso una connotazione glamour, inamidata ed esclusiva, al solo fine di alimentare il lavoro dei paparazzi, a placare le vogliosità di cacciatori di gossip e di autografi.

La disco, nella sua prima fase di sviluppo, si lega a taluni mutamenti che investirono in pieno gli Africani-Americani. Pur non determinando o influenzando i vari fenomeni sociali ed economici, che portarono a un generale miglioramento delle condizioni di vita della gente di colore, ne seppe amplificare i significati facendo da cassa di risonanza a quel cambiamento che sembrava dare i suoi frutti migliore soprattutto in campo musicale: prima dell’avvento della disco non si erano mai visti in giro per le classifiche o negli scaffali dei negozi di musica tanti «artisti neri condivisi», ossia accettati e ballati col medesimo trasporto emotivo sia dai bianchi che dai neri. Quella musica, apparentemente frivola e leggiadra, nonché foriera di una sorta di «trionfo dell’ottimismo nero», ben si adattava ad un piacevole clima di ascesa verso la vetta della scala sociale.

La disco divenne presto un paradigma estetico, un modello sostenibile anche dalla civiltà dei consumi voluttuari di massa, mentre la componente più «sotterranea» finì presto con l’assopirsi, asservendosi alle spietate leggi di mercato. Anche il rock, nelle sue molteplici accezioni, aveva seguito il medesimo copione. Così la disco music, in particolare per la forte incidenza in termini mercantili, riuscì a condizionare un’epoca. Dopo il 1977, da fenomeno d’élite la disco si trasformò in forma immediata e facilmente fruibile di musica popolare, aprendo una seconda fase nella vita di un «soggetto vincente», che da oltre cinque anni stava inducendo ed imponendo sostanziali mutamenti al mercato della musica giovanile di consumo. In particolare, la rapida affermazione dell’Eurodisco, lo «sbiancamento» dei moduli espressivi e l’eccessivo uso di elettronica e di ritmiche ossessive condussero presto ad una iperproduzione ripetitiva e alla banalizzazione del fenomeno stesso. La disco music, pur essendo un fenomeno apparentemente escapista ed indirizzato allo svago, per certi versi, rimane un lontano universo ingiustamente sottovalutato, forse perché misconosciuto nella sua componente «sociale», «razziale» ed «underground». Il fatto di continuare a identificarla solo con il «travoltismo» e la «Saturday Night Fever» o con i «saltelloni» dei Village People, significa perseverare in un madornale errore di valutazione storica.